ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョは、16世紀末から17世紀初頭のイタリアで活躍し、バロック絵画の流れを決定づけた画家です。

宗教画は崇高さを目指すもの、という当時の常識に対し、彼は現実の人間の肌、汚れ、疲れ、怯えまでを絵の中へ連れ込みました。

その衝撃を支えたのが、強烈な明暗の落差です。暗がりに沈む空間から人物が浮かび上がり、光が「意味のスポットライト」として働く。見る側は、物語を読む前にまず身体で反応させられます。

この新しさは、単なる派手さではありません。光が当たる場所と当たらない場所を冷徹に切り分けることで、信仰のドラマを“起きている出来事”として成立させた点にあります。

カラヴァッジョって、絵が上手いとか以前に“見せ方”が強すぎる。

わかる。光の当て方が、感情のスイッチ押してくる。

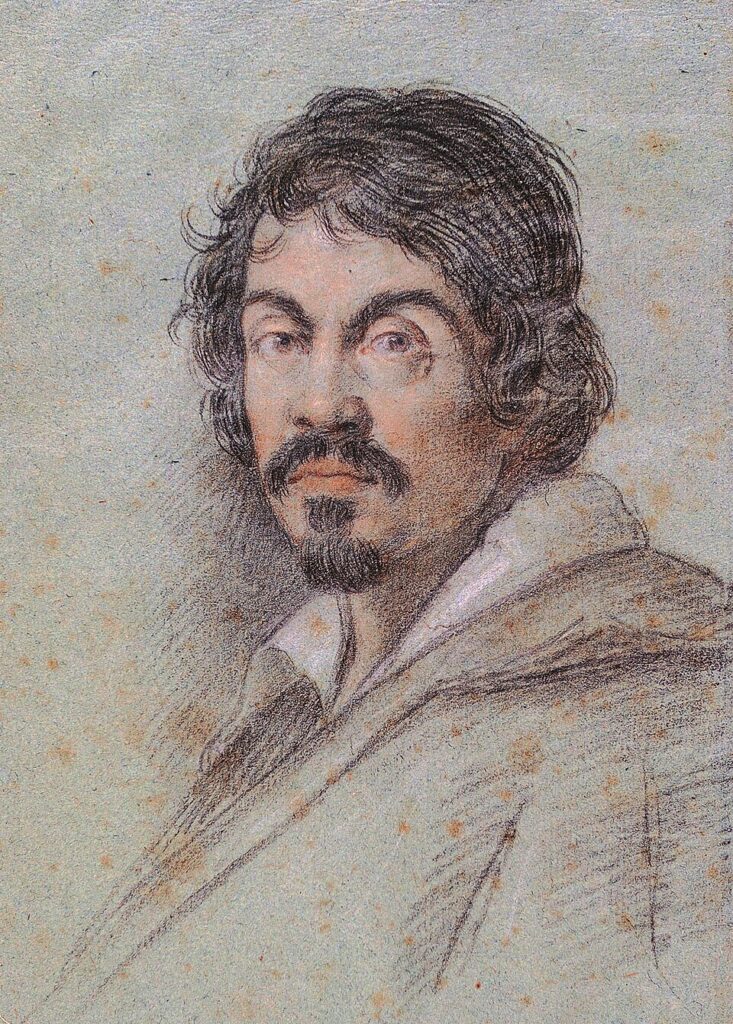

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ

ここで簡単に人物紹介。

名前:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ

通称:カラヴァッジョ

生没年:1571年〜1610年

活動地:主にイタリア(ローマ、ナポリ、マルタ、シチリアなど)

特徴:強い明暗対比、現実の人物像をもとにした宗教画、劇的な臨場感

通称が地名由来って、もうそれだけで“伝説感”ある。

本名長いから、カラヴァッジョが強すぎて勝つ。

明暗対比だけじゃない|“現実の体温”を絵に入れたリアリズム

カラヴァッジョの革新は、暗い背景に強い光という技法だけではありません。

彼の人物は理想化された聖人ではなく、街で見かけるような顔をしていて、骨格や肉の重みが生々しい。つまり、信仰の場面を「神話の遠景」ではなく「目の前の事件」に変えてしまったのです。

このリアルさは、ときに賛否も呼びました。敬虔さよりも“生の迫力”が勝って見える瞬間があるからです。

けれど、その危うさこそが彼の強みでした。宗教画を「正しさ」ではなく「経験」に変換し、見る人の心拍を上げることに成功したのです。

綺麗に整えないで、あえて生っぽくするのが怖いくらい効く。

理想より現場。だから刺さる。

代表作《聖マタイの召命》

ローマのサン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂のために描かれた《聖マタイの召命》(1599年〜1600年、油彩・カンヴァス、322×340cm)は、カラヴァッジョの演出力が爆発した作品です。

暗い室内で金を数える男たちのもとへ、斜めから光が差し込みます。光は空気を裂くように入り、呼ばれた者と呼ばれなかった者を一瞬で分ける。

ここで重要なのは、奇跡の描写を派手にしないことです。

劇的なのは天使ではなく、光と視線と身振りの連鎖です。日常の空気の中で、人生が方向転換させられる。だから、この場面は怖いほど現実的に見えます。

“今ここで人生決まる”って感じが、静かなのにエグい。

奇跡を叫ばないから、逆に逃げられないんだよな。

代表作《愛の勝利》

《愛の勝利》(1601年〜1602年、油彩・カンヴァス、156×113cm、ベルリン国立美術館)は、題名の通り「愛はすべてに勝つ」という主張を、真正面から叩きつける一枚です。

画面の中心にいる少年のアモルは、ただ可愛らしい存在ではありません。勝者の余裕と、観る者を試すような視線が同居し、甘さよりも“強さ”が前に出ます。

カラヴァッジョは肉体を理想化しすぎず、しかし崩しもしない絶妙な地点で止めます。

その結果、寓意画としての知性と、触れられそうな肌の現実が同じ画面でぶつかり合い、独特の緊張が生まれました。

このアモル、可愛いってより“勝ってる顔”なんだよね。

無邪気じゃなくて無敵。そこが強い。

代表作《ゴリアテの首を持つダヴィデ》

晩年に近い《ゴリアテの首を持つダヴィデ》(1609年〜1610年、油彩・カンヴァス、125×101cm、ボルゲーゼ美術館)は、勝者の凱旋とは真逆の温度を持ちます。

ダヴィデは怪物を討った英雄のはずなのに、表情は晴れません。手にした首の重さが、そのまま心の重さとして伝わってくる構図です。

この作品はしばしば、カラヴァッジョ自身の内面を背負った絵として語られます。

逃亡と不安、赦しへの渇望、そして自責。武勇譚を、告白に変えてしまう。宗教画でも神話画でもない、“人生の肖像”のような一枚です。

勝ったのに暗い。あの感じ、忘れられない。

首の重さが、罪の重さに見えるんだよな。

カラヴァッジョの生涯

カラヴァッジョの人生は、作品と同じくらい劇的です。ローマで名声を得た一方、トラブルも絶えず、1606年には殺人事件に関与して逃亡生活へ入ります。

その後、ナポリ、マルタ、シチリアを転々としながら制作を続けました。画家としての評価が落ちるどころか、むしろ「この光と闇が必要だ」と求められ続けたのが異様です。

逃げながら描いた作品群には、初期の切れ味に加えて、疲労や不安が沈殿した深い暗さが増していきます。

そして1610年、彼は39歳で亡くなりました。短すぎる生涯なのに、後の絵画が彼の“光の置き方”から逃れられなくなった。そこに、革命の本質があります。

逃げてもなお、絵の需要が消えないって、才能が暴力的すぎる。

人生めちゃくちゃでも、絵が時代を動かしちゃったんだな。

静物画の一撃|果物かごに潜む「メメント・モリ」

カラヴァッジョは人物画だけでなく、果物を主役に据えた静物でも強烈な存在感を残しました。

みずみずしい果実の魅力を前面に出しつつ、同時に傷みや枯れを感じさせる要素を忍ばせ、「生の輝き」と「終わり」を同居させます。いわゆるメメント・モリ(死を想え)的な響きが、派手ではないのに残り続けるのです。

派手な宗教劇と、沈黙する果物かご。

そのどちらでも、彼は“生の時間”を描こうとしたのだと思います。

果物なのに、なんか胸がザワつくのズルい。

静物なのにドラマあるの、カラヴァッジョの性格出てる。

おすすめ書籍

このサイトの参考にもさせて頂いている本を紹介します。

まとめ

カラヴァッジョは、明暗対比で目を驚かせた画家ではありません。

光を“意味”に変え、現実の体温を絵に持ち込み、宗教画を出来事として成立させた革命家です。

《聖マタイの召命》の一瞬の選別、《愛の勝利》の挑発、《ゴリアテの首を持つダヴィデ》の沈んだ告白。

どれも「見た目が強い」だけで終わらず、見たあとに心の中へ残り続けます。だからこそ、彼はバロックの入口であり、今も危険なくらい新しいのです。

結論、カラヴァッジョは“目で殴って心に残す”画家。

優しくないけど、忘れさせない。そこが天才。